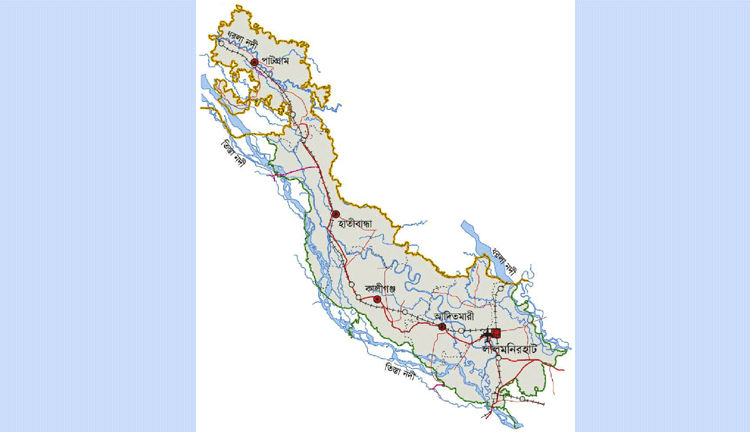

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রংপুর বিভাগের সীমান্তবর্তী জেলা লালমনিরহাট। জেলা হিসেবে লালমনিরহাট এর আত্মপ্রকাশ অধুনা হলেও এ ভুখন্ডে যুগ-যুগান্তরে লালিত সংগ্রাম ও সংস্কৃতির ইতিহাস গৌরবময়। প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য অনেক ঘটনায় এ ভুখন্ডের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়।

রামায়ণ ও মহাভারতীয় যুগে মৎস্য রাজ্য, লৌহিত্য রাজ্য ও প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের অংশ হিসেবে চিহ্নিত এ ভুখন্ডে যুগে যুগে অনেক বীর ও জ্ঞান তাপসের জন্ম হয়েছে, যাদের শৌর্য্য-বীর্য্য ও জ্ঞান তপস্যার কীর্তি গাঁথা আজও ধ্বণিত হয়।

রাজা ধর্ম্মপাল (১০৯০-১১২৫ খ্রিঃ) লালমনিরহাটের প্রান্তছুঁয়ে বহমান ত্রি¯্রােতার তীরে সংঘটিত যুদ্ধে ময়নামতির বাহিনীর হাতে নিহত হন(১)।

সুলতানী ও মোগল আমল পেরিয়ে ব্রিটিশ শাসনামলে ব্রিটিশ কর গ্রাহকদের সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চল থেকে। জয়দুর্গা দেবী চৌধুরাণী, শিবচন্দ্র, রাণী ভবানী সহ কতিপয় জমিদার, কৃষক ও সাধারণ প্রজা বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং নূর উদ্দীন বাকের মোহাম্মদ জং বাহাদুর (নূরলদীন) কে তাদের নবাব ঘোষণা করে তার নেতৃত্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন, যার অন্যতম ঘাঁটি ছিল লালমনিরহাটের মোগলহাট। প্রজাবিদ্রোহ দমন করতে রংপুরের তৎকালীন কালেক্টর রিচার্ড গুডল্যাড রংপুরের বিভিন্ন স্থানে লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড এর নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন। ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি প্রজাবিদ্রোহের অন্যতম ঘাঁটি মোগলহাটে লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড অভিযান পরিচালনা করলে নূরলদীনের সাথে ইংরেজ বাহিনীর ব্যাপক সংঘর্ষে নূরলদীনের অন্যতম সহচর দয়ালশীল নিহত হন এবং নূরলদীন গুরুতর আহত হলে দেহরক্ষীরা তাকে গোপনে বর্তমান রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন ফুলচৌকী গ্রামে নিয়ে যান। কিছুদিন পর সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রজাবিদ্রোহের এ ঘটনা ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর কর্ণধারদের ভাবিয়ে তোলে এবং নানাভাবে তদন্ত চলতে থাকে। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন, তদস্থলে কর্ণওয়ালিশ এসে ‘‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা’’ প্রবর্তন পূর্বক কর গ্রহণে শৃঙ্খলা ফিরে আনেন(২)। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজের জীবন দিয়ে অধিকার আদায়ের শিক্ষা বুকে লালন করে সংগ্রামের পথপরিক্রমায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন দেশ মাতৃকার সূর্য্য সন্তানরা। তৎকালীন রংপুরের (বর্তমান লালমনিরহাটের) পাটগ্রামের বুড়িমারী হাসর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয় ৬ নং সেক্টর হেডকোয়ার্টার, যা মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত মুক্তাঞ্চল বলে বিবেচিত ছিল(৩)।

রংপুর অঞ্চলের কবি-সাহিত্যিকদের রচিত বিভিন্ন কাব্য-কবিতা একসময় বাংলা সাহিত্যে বিশেষ আসন দখল করে নিয়েছিল। ১১০৬ বঙ্গাব্দে রংপুরের কবি রাধাকৃষ্ণ দাস তৎকালীন কুচবিহারের রাজা হরেন্দ্র নারায়ণের আদেশে ‘‘গোসানী-মঙ্গল’’ কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যে রাজা কান্তেশ্বর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে এবং রাজা কান্তেশ্বর কর্তৃক পাঙ্গায় (এক সময় লালমনিরহাটের অধীন ছিল, বর্তমানে কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট থানাধীন এলাকা) কোটেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার কথাও উল্লেখ রয়েছে(৪)।

গিরিশচন্দ্র সেন এবং মৌলবী নইমউদ্দিনের আগে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কোরআন শরীফ এর বাংলা তরজমার কাজ শুরু করেন রংপুরের মুটুকপুর নিবাসী আমিরুদ্দীন বশুনিয়া। বাংলা ভাষায় কোরআন শরীফের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ‘‘আমপারা’’ তৎকালে লিথো প্রেসে ১৬৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছিল, যার কপি বর্তমান লালমনিরহাট জেলাধীন কাকিনার কবি শেখ ফজলল্ করিমের নিকট থেকে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃপক্ষ সংগ্রহ করেছিলেন(৫)। বাংলা ভাষাকে যারা সর্বপ্রথম ব্যাকরণ, সাহিত্য, ভুগোল, উপনিষদ নানা বেশ ভূষায় সাজিয়ে বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা পদ্ধতি দান করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়(৬)। ‘‘ব্রাহ্মধর্ম্ম’’ -এর প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় (মৃত্যু- ১৮৩৩ খ্রিঃ)(৭) দীর্ঘ সময় রংপুরে অবস্থান করে বঙ্গীয় সাহিত্য সেবা করে গেছেন। তার প্রকাশিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের এক কপি স্মৃতি নিদর্শন হিসেবে লালমনিরহাট জেলা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে রংপুর থেকে প্রথম মফস্বল পত্রিকা হিসেবে ‘‘রঙ্গপুরবার্ত্তাবহ’’ নামে যে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করেছিল তা বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা হিসেবে স্বীকৃত(৮)। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ‘‘রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ’’ সে স্থান অধিকার করে নেয়। বর্তমান লালমনিরহাট জেলাধীন কাকিনা থেকে জমিদার শম্ভুচন্দ্র কর্তৃক এ পত্রিকা প্রকাশিত হতো(৯) ।

‘‘উত্তরবঙ্গের বিক্রমাদিত্য’’ হিসেবে ভারতবর্ষে খ্যাত হয়েছিলেন তৎকালীন রংপুরের কাকিনার (বর্তমানে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন) জমিদার শম্ভূচন্দ্র রায় চৌধুরী (মৃত্যু- ১৮৬৮ খ্রিঃ)(১০)। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরতœ সভার অনুকরণে কাকিনায় তিনি ‘‘আনন্দ-সভা-রঞ্জনচম্পু’’ এর প্রচলন করেছিলেন। বাংলা, সংস্কৃত ও উর্দ্দুতে পান্ডিত্য অর্জনকারী ভারতবর্ষের জ্ঞানী-গুণীজন এ সভায় অংশগ্রহণ করে সাহিত্যালোচনা করতেন(১১)। কলকাতায় যখন হিন্দু-স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময় রংপুরের জমিদাররা চাঁদা তুলে ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে Rangpur Zamindar’s School প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন রংপুরের তুষভান্ডার (বর্তমানে লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন) জমিদার রমণীমোহন রায় চৌধুরী এ স্কুলের সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন(১২)। এ সময় তিনি বাংলাভাষী বালকদের জন্য বাংলাভাষায় শিক্ষা দানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সরকারের নিকট স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। তার সে রিপোর্টের প্রতি গুরুত্বারোপ করে ব্রিটিশ সরকার ‘‘বাঙ্গালা-ছাত্রবৃত্তি-স্কুল’’ শাখা এর প্রবর্তন করেন, যার সুফল আজও বাংলাভাষীরা ভোগ করছে(১৩)।

লালমনিরহাট সহ রংপুর অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিঃসন্দেহে গৌরবোজ্জ্বল, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও চর্চার অভাবে এ গৌরবজ্যোতি আজ ¤øাণের পথে। উত্তরবঙ্গের গৌরবময় অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, চর্চা এবং তা গ্রন্থাবদ্ধ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাওয়ার মহান ব্রত নিয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ -এর শাখা হিসেবে ‘‘রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ’’ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১১ই বৈশাখ। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস ও সাহিত্যের দুষ্প্রাপ্য নানা ধরণের তথ্য-উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা, পর্যালোচনা পূর্বক তা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রণের ব্যবস্থা করে তৎকালীন বঙ্গব্যাপী পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন। বঙ্গের বরেণ্য মহারাজা, রাজা, জমিদার সহ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ -এর এ মহতী কাজে অংশগ্রহণ করতেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ -এর সাধারণ সদস্য (মফঃস্বল) পদে থেকে এ পরিষৎকে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। পুরাতত্ত¡, ভাষাতত্ত¡, সমাজতত্ত¡, ধর্মতত্ত¡, শিল্পতত্ত¡, কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সহ সকল প্রকার জ্ঞান চর্চাকে সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যিকবৃন্দ তাদের মূল্যবান সাহিত্যালোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ এর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বর্তমান লালমনিরহাট জেলার ভৌগোলিক সীমানায় বসবাসকারী অনেক কবি-সাহিত্যিক ও বিশেষ ব্যক্তিত্ব এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন(১৪)।

বর্তমান লালমনিরহাট জেলার ভুখন্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্থাপিত হয়েছিল সুবৃহৎ বিমান ঘাঁটি, যেখানে শত যুদ্ধ বিমান একসাথে উড়তে এবং নামতে পারতো। একসময় পাঙ্গার ঝাড়, চিনির পাথারের জঙ্গল আর শাল বন ছিল প্রাণি বৈচিত্র্যে ভরপুর(১৫)।

লালমনিরহাট জেলার ভুগর্ভ বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ।

এ ভুখন্ডের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণায় বেড়িয়ে আসতে পারে ঐতিহাসিক মূল্যবান অনেক তথ্য, যা জাতীয় ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে পারে। পাশাপাশি মৃত্তিকা গবেষণায় উন্মোচিত হতে পারে উন্নয়নের নব দিগন্ত।

তথ্য সুত্র:

(১) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২১, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১০০।

(২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, রঙ্গপুর-শাখা, সন ১৩১৫, ৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৪।

(৩) মোঃ আশরাফুজ্জামান মন্ডল (সবুজ), লালমনিরহাট জেলার ইতিহাস, (লালমনিরহাট: লালমনিরহাট জেলা জাদুঘর,

অক্টোবর ২০০৭), পৃষ্ঠা ২৪০।

(৪) বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় খন্ড, (কলকাতা: কলকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯১৪), পৃষ্ঠা ১৪০৪।

(৫) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, রঙ্গপুর-শাখা, সন ১৩১৫, ৩য় সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১১৯-১২০।

(৬) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩৩৬, ১ম-৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৫-৭।

(৭) গোলাম আহমাদ মোর্তজা, বজ্রকলম, প্রথম খন্ড, (বর্ধমান: বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা ১০৭।

(৮) ড. রতন লাল চক্রবর্তী ও সুশান্ত চন্দ্র খাঁ, রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, ১৮৪৮-১৮৫১, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,

জানুয়ারী ২০০১), ভুমিকা।

(৯) রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, মার্চ ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

(১০) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩১৮, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৫২।

(১১) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, সন- ১৩২৫, ১ম-৪র্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৪৪।

(১২) গবেষক মোস্তফা তোফায়েল হোসেন এর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

(১৩) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, সন- ১৩২২, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭-৮।

(১৪) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন সভার কার্য্যবিবরণী।

(১৫) স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তথ্য।

[ ড. মো: আশরাফুজ্জামান মন্ডল এর এম.ফিল অভিসন্দর্ভ ‘লালমনিরহাট জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি’ থেকে বিবরণ গৃহীত ]